ПОИСК:

Леса хвойные

Если лиственные леса преобладают в районах с наибольшей концентрацией населения, то чистые хвойные и смешанные - из лиственницы, сосны и кедра, ели и пихты, имея по площади и запасам древесины доминирующее положение, расположены в слабоосвоенных или совершенно не освоенных северных районах европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Главное место среди хвойных пород по площади и запасам древесины занимает лиственница. В нашей стране встречаются в основном два вида лиственницы: сибирская и даурская. Различий у них между собой мало. Лиственница даурская преобладает в Восточной Сибири, а лиственница сибирская - на территории от Архангельска до Урала, по всей Сибири, до горных вершин Алтая и Саян. Эта ценная древесная порода до 45 метров высотой с мягкой, опадающей на зиму хвоей живет до 900 лет.

В хвое лиственницы содержится значительное количество витамина С и других ценных для организма человека веществ, а в коре много дубильных веществ, что дает право считать ее лекарственным и техническим сырьем. Скипидар, получаемый из древесины лиственницы, является отличным медицинским и техническим продуктом.

Лиственница светолюбива и поэтому образует очень редкие, светлые, парковые леса, в которых растут многочисленные растения: кустарниковые и травянистые. Из кустарников здесь часто встречаются рододендроны, а из травянистых - пионы.

В Сибири в иной год уже в конце апреля может расцвести черемуха. А еще раньше - маральник, или рододендрон Ледебура. (Зимой в Москве в цветочных киосках продаются веточки багульника - рододендрона даурского.) Вначале появляются одиночные цветки, расцветают отдельные кустики этого декоративного растения. Затем, в мае, осветятся сиреневым цветом, подернутся сиреневой дымкой отдельные склоны, а позже - в пору его массового цветения - запылают все горы окрест. Есть что-то общее в ощущении, когда смотришь на необъятные огненные поля цветущих маков или тюльпанов и на горные склоны, покрытые переливающимся, словно сполохи северного сияния, цветущим маральником. Это необыкновенное зрелище действует на человека обновляюще. Все плохое уходит, остаются восторг и радость бытия.

Созерцание подобных ландшафтов могло бы заменить тонны таблеток, сберечь миллионы рублей, затраченных на лечение, и вернуть миллионам людей утерянную связь с родной природой, утерянную радость восприятия мира. Было бы неплохо широко внедрить в практику отечественного здравоохранения так называемую ландшафтотералию. Для этой цели можно подобрать определенные растительные сообщества, ландшафты и, построив там. санатории, дома отдыха, разработав способы и приемы воздействия этих сообществ на человека, проводить ландшафтотерапию в комплексе с другими методами лечения. Причем использовать не только цветовой эффект, во и физиологический, то есть эффект от вдыхаемых ароматов растений, содержащих эфирные масла, фитонциды, и от приема травяных настоев. В какой-то мере это делается, но слишком робко и не систематически, хотя в нашей стране есть все условия для решения этой проблемы. Средняя Азия и Алтай, Саяны и Байкал, Забайкалье и другие районы Сибири и Дальнего Востока, по сути дела, целина для ландшафтотерапию.

Кстати, рододендрон содержит вещества, в том числе летучие, которые благотворно действуют на сердечно-сосудистую и нервную системы. В эксперименте установлено, что" листья рододендрона даурского угнетают центральную нервную систему, усиливают сердечную деятельность, расширяют коронарные сосуды, понижая при этом артериальное давление, оказывают мочегонное действие. В листьях этого вида содержится андромедотоксин и эриколин, флавоноиды, арбутин, эфирное масло, урсоловая кислота и до 500 мг% (на сухой вес) аскорбиновой кислоты. В народной фитотерапии Сибири рододендроны даурский и Ледебура применялись как потогонное, седативное и сердечно-сосудистое средство. Причем считается, что цветки оказывают усыпляющее действие. В тибетской медицине листья рододендрона даурского применяют при гастроэнтеритах, а в виде ванн - при гинекологических заболеваниях. Известно применение ванн из рододендрона как болеутоляющего средства и при ревматизме. Наконец, в гомеопатии листья назначаются при отравлениях ртутью, заболеваниях слизистых оболочек и головных болях.

Рододендрон Ледебура используется аналогично рододендрону даурскому, от которого он мало отличается в ботаническом и биохимическом отношениях. По внешнему виду они очень похожи - это кустарники до 4 метров высотой с темно-серой корой и молодыми ветвями, покрытыми точечными чешуйками и листьями, усеянными круглыми желтоватыми железками. Листья гладкие, темно-зеленые, взрослые - кожистые, опадающие па зиму у рододендрона даурского, сохраняющиеся - у рододендрона Ледебура. Цветки у того и другого - до 4,5 сантиметра в диаметре - фиолетово-розовые. Рододендрон Ледебура, или маральник, распространен в горах Южной Сибири, Алтая, Саян, на востоке доходит до озера Байкал, а далее от Байкала его замещает рододендрон даурский, или багульник. Растут они по каменистым осыпям и на склонах гор лесного пояса.

Часто в горах Кавказа, Сибири и Дальнего Востока встречаются наряду с описанными рододендронами очень красивые вечнозеленые кустарники (близкие родственники альпийских азалий): рододендрон кавказский (с белыми или розовыми цветками), рододендрон понтийский (с нежно-розовыми или фиолетовыми цветками) и рододендрон золотистый.

Рододендрон золотистый, или кашкара, - вечнозеленый кустарник до 1 метра высотой с темно-бурой корой, широкоэллиптическими кожистыми листьями с завернутыми вниз краями и очень декоративными крупными золотистыми цветками, собранными по 3-5 штук на концах ветвей, появляющихся в мае - июне.

В листьях содержатся флавоноиды и тритерпеновые сапонины, ароматические спирты, андромедотоксин, эриколин, гиперозид, органические кислоты и дубильные вещества. Как лечебное средство известен у населения Сибири и Дальнего Востока с давних времен. Его применяли (и применяют в настоящее время) как болеутоляющее, жаропонижающее, противовоспалительное средство при болях в суставах, пояснице, подагре, при ломоте костей и головных болях. В виде ванн - при хроническом суставном ревматизме, радикулите, полиневрите, бурсите, при отложении солей в суставах, при золотушных сыпях и струпьях. Растение обладает наркотическим и обезболивающим действием, что оправдывает его использование населением при сифилисе и раке молочной железы. Принимали отвар листьев и веточек кашка-ры при внутренних кровотечениях, поносах, гастроэнтеритах, как противомикробное и ранозаживляющее средство. Как мочегонное и потогонное средство рододендрон золотистый употребляют при простудных заболеваниях и лихорадках. Считается, что настой листьев благотворно действует при гипертонической болезни, при сердечной недостаточности, так как стимулирует работу сердца, снижает венозное давление, уменьшает отеки у больных с недостаточностью кровообращения.

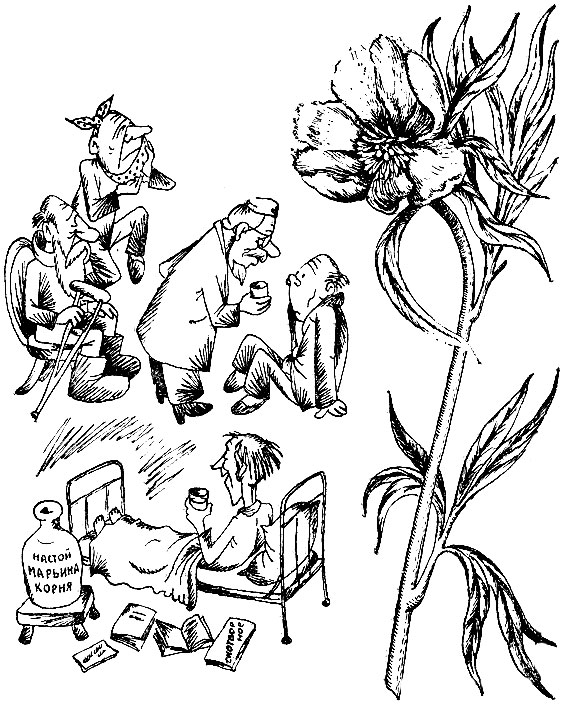

Разительны весенние контрасты в сибирских горах. На сиверах (как называют здесь северные склоны гор) еще лежат огромные сугробы прочно слежавшегося снега. Зябко и стыло. А рядом, буквально в сотне шагов, на солнечном склоне, снега как не бывало. Тепло и радостно на душе. Солнце ласкает тело, пробиваются первые весенние травки: кандыки и ветреницы, видны сочные и крепкие красновато-коричневые побеги марьина корня, или пиона уклоняющегося.

Имея мощные корни с богатым запасом питательных веществ, марьин корень трогается в рост при малейшем тепле. Его проростки в эту пору успешно противостоят частым заморозкам. А как только тепло более или менее устанавливается, он растет быстро, буквально на глазах развивая свои несколько стеблей, несущих крупные, привораживающие взгляд розово-красные цветы - пионы. У них нет приятного запаха, но вид их поистине неотразим. В светлых и просторных лиственничных лесах, занимающих большие пространства среди горных лесов, на их очень плодородной, рыхлой и богатей перегноем почве цветущие кусты марьина корня создают картину какой-то неземной, сказочной красоты. Тем более что все вокруг наполнено запахами весны и глаз радует разноцветный ковер нежной весенней зеленя. Кажется порою, что ты идешь по какому-то волшебному саду-парку, устроенному самой природой.

Пион уклоняющийся, Марьин корень, - травянистое многолетнее растение из семейства лютиковых с толстым белым душистым корневищем и корнями, обладающими сладковатым вкусом и запахом. Стебли до 1 метра высотой образуют куст. В верхней части каждого стебля по 3-5 тройчатосложных листьев и по одному цветку от 10 до 15 сантиметров в поперечнике.

Встречается пион уклоняющийся на северо-востоке европейской части страны, в горах Средней Азии и Казахстана, Урала и Южной Сибири (до Байкала), растет в светлых лесах, на горных лугах.

Пион уклоняющийся

В лечебных целях применяются корневища, в которых содержатся гликозид салицин, до 1,5 процента эфирного масла, бензойная и салициловая кислоты, до 78,6 процента крахмала, до 10 процентов сахара, танин, смолы. В корневищах найдены важные для организма макро- и микроэлементы: железо, медь, марганец, магний, калъ-ций, стронций, хром, сурьма, висмут, молибден, вольфрам, титан и другие. В медицине используется настойка из корней. Она успокаивает центральную нервную систему, применяется при различных неврастенических состояниях с явлениями повышения возбудительного процесса (при инволюционных неврозах, остаточных явлениях травматической энцефалопатии, невротических состояниях и гипертиреозе - повышении функции Щитовидной железы). Употребляется настойка при бессоннице, церебральной вазопатии, фабических и ипохондрических состояниях и вегетососудистых нарушениях различной этиологии. Марьин корень - одно из популярнейших лечебных средств фитотерапии Сибири. Он широко применяется при лечении эпилепсии, женских заболеваний (как средство, регулирующее менструации и предохраняющее от эрозии и рака матки), а также при болезнях печени, ревматизме, малярии, зубной боли и других.

Вернемся к разговору о хвойных деревьях.

Известно, что в суровых климатических условиях нашей страны (а не только в тропиках) растут десятки видов вечнозеленых растений, достойных большего восхищения, чем их тропические собратья. Большего потому, что растут они в исключительно суровых для себя условиях среды, неведомых для растений тропиков.

Когда бредешь зимою в лесу по глубокому снегу, всякий раз с чувством благоговения и гордости любуешься величественными кедрами, осанистыми и могучими в изумрудной хвойной шубе с ослепительно белой снежной оторочкой. Радуют в зимнюю пору ажурные сосны и стремительные ели и пихты. Не умирает природа в студеную зимнюю пору. Растения лишь замирают, пережидая сезон низких температур. Кроме древесных великанов, есть в наших северных лесах, на болотах немало вечнозеленых кустарников, кустарничков и даже многолетних трав - это бадан и копытень, грушанки и зимолюбка, брусника, толокнянка и вороника, а также багульник, подбел, вереск. Каждое из этих растений лекарственное.

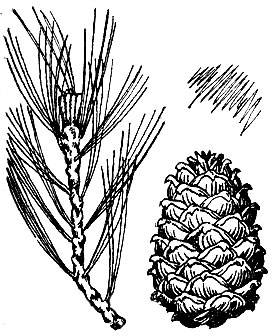

Наиболее богаты вечнозелеными лекарственными растениями сосновые леса, и первое среди них - сосна обыкновенная - широко распространенное в лесной зоне страны красивое хвойное дерево, растущее на песчаных почвах и образующее чистые светлые сосновые боры. В сосновых почках и хвое содержатся эфирное масло, смолистое вещество болеритин, горькие и дубильные вещества, аскорбиновая кислота и микроэлементы. В медицине применяются различные препараты, получаемые из сосны: скипидар, канифоль, деготь, древесный уксус.

Почки используют для ингаляции при автокод, и катарах верхних дыхательных путей, входят они и в мочегонные и грудные сборы. Хвоя входит в состав противоцинготных, витаминных сборов и в противоастматическую микстуру Траскова. Хвойные экстракты применяются для лечебных ванн. Эфирное масло является составной частью препарата "Пинабин",

употребляющегося при лечении мочекаменной болезни и почечной колики. Деготь употребляется как дезинфицирующее средство, наружно - при экземе, чешуйчатом лишае, чесотке.

В народной фитотерапии сосновые почки применяются при лечении легочных заболеваний (туберкулеза, хронических воспалений бронхов, плеврита, катаров верхних дыхательных путей), болезней печени, почек, мочевого пузыря, желтухи, а также употребляются от гриппа, водянки, ревматизма, при обильных менструациях.

Растут в сосновых лесах вечнозеленые растения с кожистыми листьями, часто собранными в прикорневые розетки у основания цветоносных стеблей. Это семь видов грушанки, одноцветка и три вида ортилии, ранее относимой к роду грушанка из семейства грушанковых, а также брусника, вереск, зимолюбка, толокнянка и зимующий хвощ, кошачья лапка и бессмертник. Они часто встречаются в наших хвойных лесах.

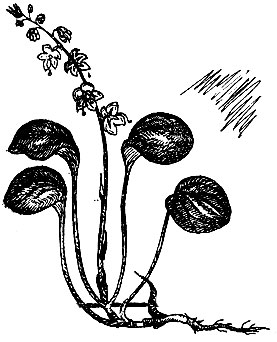

Из грушанок шире других распространена грушанка круглолистная - многолетнее растение до 35 сантиметров высотой с округлыми темно-зелеными листьями, живущими 2-3 года, и с длинной кистью белых душистых цветков. Растет грушанка круглолистная в лесах европейской части страны, на Кавказе, в. Сибири и горных лесах Средней Азии. В листьях растения содержатся флавоноиды, гликозиды арбутин и эмульсин, до 18 процентов дубильных веществ, до 60 мг% аскорбиновой кислоты и другие органические соединения.

Грушанка круголистная

В народной фитотерапии грушанку применяли и применяют в настоящее время при самых разнообразных заболеваниях: при маточных и других кровотечениях и болезнях горла, почек, при боли в желудке и головных болях, а также при воспалении предстательной железы, мочевого пузыря, при ревматизме, мигрени, цинге, надсаде и грыже, при лихорадящих заболеваниях и как вяжущее средство. В тибетской медицине - при туберкулезе костей и как жаропонижающее, а в западноевропейской - при хроническом воспалении мочевого пузыря, сахарном диабете и отеках. Отвар листьев пьют как чай.

Грушанка красная, имеющая фиолетово-красные цветки и распространенная в лесах Урала, Сибири и Дальнего Востока, - вид, очень близкий к предыдущему, имеет весьма широкое применение в традиционных медицинах Востока и народной фитотерапии нашей страны. В траве ее содержатся значительное количество дубильных веществ, алкалоиды, эриколин, метиларбутин, эфирное масло, слизи, смолы, а в корневище находятся гликозиды и другие вещества. Отвар травы пьют в народе при эпилепсии, грыже, радикулите, при болях в желудке и кишечнике, суставах и головных болях. Как и предыдущий вид, грушанка красная обладает спазмолитическим, ранозаживляющим, противовоспалительным, мочегонным, кровоостанавливающим, болеутоляющим действием и применяется в народной фитотерапии и медицинах Востока при простатите и гинекологических заболеваниях, при простудных заболеваниях. Но особенно она ценится при различных заболеваниях мочевого пузыря (как тонизирующее мочевой пузырь средство, при мочекаменной болезни и воспалениях мочевого пузыря, в том числе и хронических), при заболеваниях почек. Наружно употребляют при воспалении горла, ротовой полости, при различных кожных болезнях, а также как противоядие при укусах собак, змей, ядовитых насекомых (к месту укуса прикладывают растолченные листья).

Одноцветна крупноцветковая - небольшое, до 10 сантиметров высотой, многолетнее растение с округло-яйцевидными листьями и крупным, до 2,5 сантиметра в диаметре, белым цветком, появляющимся в первой половине лета. Растет одноцветка во мшистых темнохвойных, светлохвойных и реже в лиственных лесах и тундре как европейской части страны, так и Сибири, Дальнего Востока, Кавказа и Средней Азии. Растение декоративно, напоминает грушаику.

В траве одноцветки, как и грушанок, находятся арбутин, эриколин, нафтахинон, химафилин, идентичный по некоторым данным таковому у зимолюбки зонтичной, Как указывает А. Шретер, "траву считали лекарством ото всех болезней". Растение обладает антисептическим, мочегонным, рвотным действием и в виде настойки или в других формах применяется при желудочно-кишечных заболеваниях, туберкулезе легких, при кровотечениях, для обмывания гноящихся глаз.

Ортилия однобокая, или грушанка однобокая, - многолетное, невысокое, до 25 сантиметров, растение с продолговато-яйцевидными, остропильчатыми листьями и многоцветковой кистью зеленовато-белых цветков, появляющихся в первой половине лета. Распространена ортилия в лесной зоне практически по всей стране. В траве ее содержатся до 3,3 процента арбутина и гидрохинон, урсон, галловая кислота, монотропеин и ренифолин. Траву используют в качестве мочегонного средства при цистите, вяжущего при поносах, как противовоспалительное при воспалении горла, при эрозиях шейки матки и других воспалительных процессах, как противосудорожное при эпилепсии.

Высоко ценятся эти небольшие вечнозеленые травы наших лесов, но особенно выделяется в народной фитотерапии близкая к ним в ботаническом отношении зимолюбка зонтичная. Это невысокое, до 20 сантиметров, многолетнее растеньице с прочным стебельком, кожистыми обратноклиновидными, остропильчатыми, темно-зелеными сверху листьями, собранными в мутовку у основания цветоноса, несущего 2-8 поникающих розовых цветков до 1 сантиметра в диаметре. Встречается зимолюбка в сосновых лесах как европейской части страны, так и Сибири и Дальнего Востока.

В траве зимолюбки содержатся флавоноиды, дубильные вещества, арбутин, гомоарбутин, химафилин, гиперозид, авикулярин, амирин, эриколин, галловая кислота, андромедотоксин, смолы, камеди, органические кислоты. Основными действующими веществами травы зимолюбки считаются арбутин, эриколин, урсои и дубильные вещества. Листья зимолюбки применяются в медицине Англии и США. Очень популярны в гомеопатии. По данным А. Шретера, отвар и настой надземной части зимолюбки особенно популярны как мочегонное и дезинфицирующее мочевые пути средство при хроническом гонорейном уретрите, гонорее, альбуминурии, гематурии, сужении уретры, при воспалении мочевого пузыря. Широко используется при болезнях почек (нефрите, других хронических болезнях). Эссенция из свежего цветущего растения зимолюбки применяется в гомеопатии при болезнях почек, цистите, мочекаменной болезни. Мочегонный эффект растения объясняет применение листьев зимолюбки при отеках, водянке, в том числе при брюшной, а выделение с мочой азотистых и хлористых солей определяет ее эффект при подагре и артритах. Пользуются зимолюбкой при лечении болезней желудка и кишечника, воспаления дыхательных путей, при туберкулезе легких и туберкулезе кишок, заболеваниях предстательной железы. Отмечены случаи излечения зимолюбкой рака молочной железы. Широко используются припарки из травы зимолюбки при карциноме, различных твердых опухолях молочных и других желез. Зимолюбка обладает тонизирующим действием, оказывает благоприятное действие при диабете, болезнях печени и кожных болезнях.

Декоративен в период цветения вечнозеленый вереск обыкновенный, расцвечивающийся бледно-лиловыми цветками. Вереск - кустарник до 1 метра высотой с зелеными короткоигольчатыми, черепитчато расположенными на боковых веточках листочками и красновато-бурой корой. Растет он преимущественно в сосновых лесах, сухих и более влажных, на моховых торфянистых болотах, часто образуя заросли. Распространен как в европейской части страны, так и в южной части Западной и в юго-западной части Восточной Сибири, Вереск может применяться как пищевое растение, в частности для заварки чая.

Чай вересковый. 1 часть сухих цветков вереска, столько же сухих лепестков шиповника, 2 части земляничного сухого листа. Смешать сухие цветки вереска, лепестки шиповника и земляничный лист. Хранить в сухом темном месте в закрытых стеклянных и металлических банках. Заваривать в небольшом чайнике.

Чай из цветков вереска обладает успокаивающим и снотворным действием.

Напиток вересковый с медом. 3 г цветков вереска, 1 л воды. 60-100 г меда. Цветки вереска кипятить в воде 2-3 минуты, процедить, добавить в напиток мед, перемешать до растворения и охладить.

В веточках вереска содержатся дубильные вещества, арбутин, флавоноиды, эриколин, сапонины, органические кислоты, минеральные соли, камедь, смола и другие.

Вереск обыкновенный используется в лечебных целях в медицине многих европейских стран при почечнокаменной болезни, как антисептическое, противовоспалительное, мочегонное, успокаивающее, снотворное и отхаркивающее средство при самых разнообразных заболеваниях, в том числе при гастритах с повышенной кислотностью, энтероколитах и поносах. В русской народной фитотерапии вереск (настой веточек) использовался и используется в настоящее время как внутрь, так и наружно при болезнях почек и мочевого пузыря (при почечных коликах, пиелите, хроническом цистите, особенно ценится при почечнокаменной болезни), а также при болезнях печени и желчных путей, ревматизме, туберкулезе легких, дизентерии, отеках, неврастении, а наружно при экземе, ожогах и аллергических проявлениях.

Частый обитатель сухих сосновых лесов, беломошников, зарослей кедрового стланика, сухих песчаных тундр лесной и тундровой зон страны - толокнянка обыкновенная, или медвежья ягода. Это многолетнее растение из семейства вересковых со стелющимся стеблем до 1,5 метра длиной и плотными кожистыми темно-зелеными блестящими вечнозелеными листочками, розовыми цветками и светло-красными несъедобными ягодами. Толокнянка - ценнейшее лекарственное растение, в надземной части которого содержится до 11 процентов арбутина, метиларбу-тин, свободный гидрохинон, гидролизуемые и конденсированные дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло, флавоноиды, а также смолы, воск, каротин. В медицине листья толокнянки применяются как дезинфицирующее, мочегонное и противовоспалительное средство при заболеваниях мочевого пузыря. В народной фитотерапии настой листьев толокнянки или их отвар пьют при различных болезнях почек и мочевого пузыря, особенно при камнях в почках и мочевом пузыре, при нарушениях обмена веществ в организме, а также при поносах, вялом пищеварении, при туберкулезе легких й некоторых нервных заболеваниях. Настойку листьев принимали при поллюциях, алкоголизме, как болеутоляющее при ревматизме, раковых опухолях и как успокаивающее средство.

В нашей стране произрастает множество видов хвощей, среди них есть и такие, которым не страшен зимний холод, - это хвощ зимующий, отличающийся от других хвощей высоким, до 1,25 метра, ростом и многолетними жесткими темно-зелеными ребристыми стеблями до 7 миллиметров в диаметре. Растет он в сосновых и смешанных лесах, встречаясь практически по всей стране. В надземной части хвоща зимующего содержится большое количество кремниевой кислоты, диметилсульфон, алкалоид, никотин, эфирное масло, смолы, слизи. Растение обладает мочегонным, вяжущим, кровоостанавливающим, болеутоляющим, седативным и потогонным действием и применяется в народной фитотерапии в нашей стране и за рубежом при самых разнообразных заболеваниях: как мочегонное средство при водянке, заболеваниях мочевого пузыря (гематурии, недержании мочи, хроническом уретрите), болезнях почек, при геморрое, белях и гонорее, при ревматических поражениях суставов, при туберкулезе легких, других болезнях груди и горла, при головной боли, желтухе, грыже. Индейцы использовали траву хвоща зимующего при язвах, опухолях и воспалении молочной железы и кишечника, а народы Индокитая - для очищения желудка.

Хвойные леса: сосновые и кедровые, лиственничные и пихтово-еловые, хороши каждый по-своему и имеют свой набор деревьев, кустарников, трав.

Известно, что насыщенный летучими веществами хвойного леса теплый летний воздух не всегда в одинаковой степени полезен для человека. В таком воздухе могут концентрироваться большие дозы различных физиологически активных веществ, выделяемых растениями, и переносится он больными людьми по-разному. Так, на людей с сердечнососудистой патологией он может оказывать летом стимулирующее, а зимой угнетающее влияние. На лиц с ослабленными легкими и тем более с легочными заболеваниями такой стерильный и высокоактивный воздух окажет благотворное влияние, так как содержит вещества, обладающие антимикробным, антибиотическим и антисептическим действием, стерилизующим окружающую среду, обеспечивая тем самым помощь иммунным силам ослабленного организма. Тяжелым бывает влажный воздух темнохвойных лесов с испарениями сильнодействующих веществ болотных растений: багульника, андромеды и других.

Хвойные леса значительно отличаются по условиям обитания, часто менее благоприятным, нежели в лиственных. И почвы здесь бывают похуже (сосна, например, часто растет на песчаных, бедных перегноем почвах, где и влаги не всегда в достатке)'. Взять хотя бы лишайниковые боры-беломошники. Почва - песок, влаги - минимум. В таком нарядном сосновом лесу (обычно по песчаным гривам) земля на сотни метров покрыта сплошным ковром лишайников - цетрарией, кладонией и другими. Часто среди них можно встретить небольшие куртинки кошачьей лапки и толокнянки, вероники седой или водяники черной вперемежку с покровом из лесных мхов и плаунов, а иной раз попадается и бессмертник песчаный, или цмин. В летнюю пору наибольший интерес из перечисленных растений представляют кошачья лапка и цмин.

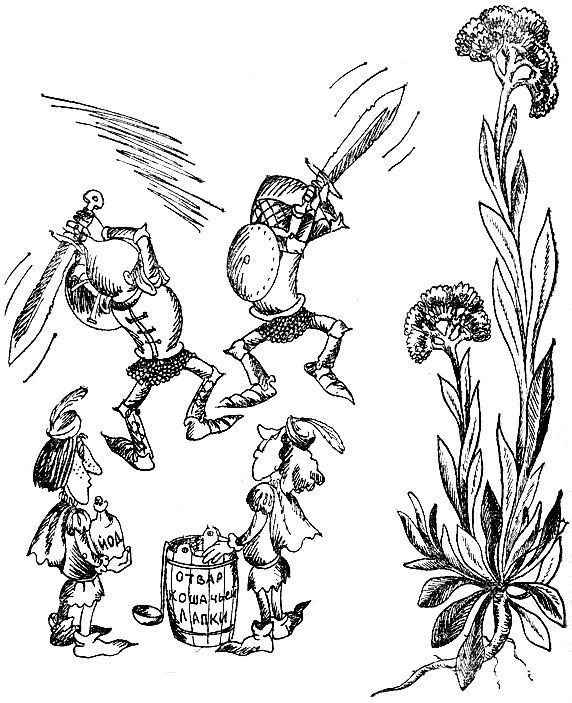

В нашей стране насчитывается около 10 видов кошачьей лапки. Чаще других распространена кошачья ланка двудомная - невысокое беловойлочное многолетнее двудомное растение из семейства сложноцветных до 25 сантиметров высотой со стелющимися и укореняющимися побегами и лопатчатыми листьями, собранными в розетки. Стебельки опушенные с расставленными листьями и щитками беловатыми или розовыми на верхушках, Растет в сухих сосновых лесах, на их опушках или на сухих лугах, песчаных местообитаниях. Встречается практически по всей стране.

Кошачья лапка

Кошачья лапка - очень популярное растение, часто применяемое в лечебных целях наравне с цмином песчаным (при его отсутствии). В растении содержатся сапонины и дубильные вещества, фитостерин и нафтохинон, смолы, витамин К и некоторые другие. Растение употребляется лишь в народной фитотерапии, хотя имеются данные, свидетельствующие о его высоком кровоостанавливающем эффекте, более сильном, нежели у адреналина и хлористого кальция. В народе традиционно широко применяется при самых разнообразных кровотечениях: маточных, желудочных, кишечных, легочных, носовых, геморроидальных и других, а также при болезнях печени и желчного пузыря (при холециститах, желчнокаменной болезни). Кроме того, ее цветки употребляли при нервно-психических заболеваниях (в частности, при эпилепсии), туберкулезе легких и туберкулезе кожи, при гипертонической болезни, ангине, диатезе, экземе.

Очень близким по внешнему виду к кошачьей лапке растением является бессмертник песчаный, который отличается от нее строением цветка (ложе корзинки у бессмертника плоское в отличие от выпуклого у сушеницы и кошачьей лапки), а главное, лимонно-желтым или оранжевым цветом листочков обертки корзинки, тогда как у кошачьей лапки они белые или розоватые. В нашей стране насчитывается более 15 видов бессмертника.

Самым распространенным является бессмертник песчаный, цмин песчаный, сухоцвет, золотуха, сероцвет, как называют его в различных областях страны. Это многолетнее седое от войлочного опушения растение до 40 сантиметров высотой с одиночными или групповыми, выходящими из одного корня, прямыми, неветвистыми стеблями, покрытыми продолговатыми или ланцетными цельно-крайними листьями, с желтыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Растет цмин песчаный на сухих песчаных почвах в сосновых лесах, на меловых обнажениях, в степях. Встречается повсеместно в лесной зоне страны, кроме Арктики, Севера, Дальнего Востока, гор Кавказа и Средней Азии, преобладая в лесостепных и степных районах европейской части страны, Средней Азии и южной части Западной Сибири. В соцветиях цмина содержатся флавоноиды, сапонины, стерины, эфирное масло, горькие и дубильные вещества, смолы, жирные кислоты, красящие вещества, нафтохинон, аскорбиновая кислота и каротин.

Препараты бессмертника песчаного применяются в современной медицине прежде всего при различных заболеваниях печени (при желчнокаменной болезни, холецистите, гепатите, холангите и как желчегонное, уменьшающее концентрацию желчных кислот и билирубина в желчи), а также в качестве средства, стимулирующего функцию желудка и поджелудочной железы и увеличивающего диурез (мочевыделение).

Народная фитотерапия применяет цмин гораздо шире. Помимо перечисленных показаний научной медицины, здесь цмин используется как средство, обладающее потогонным, отхаркивающим, кровоостанавливающим и " кровоочистительным, антисептическим, обезболивающим, противоглистным действием, при желудочно-кишечных I заболеваниях (как средство, повышающее аппетит, улучшающее пищеварение при расстройствах желудка, особенно при детских колитах), болезнях мочевого пузыря, и почек, в том числе при мочекаменной и почечнокаменной болезнях, при болезненном мочеиспускании, а также при атеросклерозе, ревматизме, подагре, одышке, головной боли, при ишиасе и нервных болях с онемением ног. Применяется цмин и наружно при кожных заболеваниях и диатезе.

Среди других хвойных видное место занимают кедровые леса, в которых растут такие ценные растения, как бадан, щитовник пахучий, или каменный зверобой.

В нашей стране произрастает несколько видов кедра - это кедр сибирский, встречающийся в Сибири и европейской части страны, кедр корейский, распространенный лишь на Дальнем Востоке, кедр европейский, имеющий узкий ареал в Закарпатье, и, наконец, кедровый стланик, произрастающий в Восточной Сибири. Самый распространенный из них - кедр сибирский. Воздух в кедрачах насыщен целительными для человека и губительными для возбудителей болезней летучими фитонвидами, состоящими из смол, бальзамов, эфирных масел, органических кислот, антоцианов, ферментов, витаминов. Кроме того, что он чист (от смога, пыли), он практически стерилен и содержит много ценных для человека, жизненно важных физиологически активных веществ.

Кедр сибирский

Кедр корейский - ближайший родственник кедра сибирского. Отличается от последнего несколько большей высотой и диаметром (хотя предельные данные для того и другого составляют по высоте 45 метров). Хвоя у корейского кедра несколько длиннее (до 20 сантиметров), чем у кедра сибирского (до 14 сантиметров); на 2 сантиметра длиннее и его шишка. Орехи корейского кедра в 2 раза крупнее, а вес 1000 штук в 3-5 раз больше, чем у сибирского. Но масличность его орехов несколько ниже, чем у кедра сибирского, и урожайность не превышает, как правило, урожайности последнего, хотя у кедра корейского, как мне представляется, нет тех высокоурожайных массивов - припоселковых кедровников, которые есть у кедра сибирского. Не отличается корейский кедр от сибирского ни древесиной, ни живицей, ни другими показателями. Но есть у корейского кедра одна хотя и косвенная, но важная заслуга: кедровые леса Дальнего Востока - место обитания легендарного женьшеня и таких ценнейших пищевых и лекарственных растений, как лимонник китайский, аралия маньчжурская, элеутерококк колючий.

Кедровый стланик - небольшое, до 5 метров, деревце, или многоствольный кустарник со стелющимися по земле и лишь немного приподнимающимися над ней ветвями, покрытыми гладкой темно-серой корой. Молодые веточки у него опушены, хвоинок - пять, до 7 сантиметров длиной. Зрелые шишки до 6 сантиметров длиной и до 4 сантиметров шириной. Созревают шишки на второй год в октябре. Семена - орехи - до 8 миллиметров длиной и до 5 миллиметров шириной. Орехи стланика меньше по размеру по сравнению с орехами кедра сибирского и имеют более мягкую скорлупу.

Растет кедровый стланик преимущественно в гольцовом поясе гор (выше границы леса), где образует труднопроходимые заросли. Чаще всего это четко выраженный пояс в несколько сотен метров шириной. Стланик может опуститься в лесной пояс, и там он уже становится деревцем. Распространен кедровый стланик по всей Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Курильских островах.

Орехи стланика так же ценны, как и орехи кедра сибирского. Они несколько уступают последнему в содержании жира (до 51-63 процентов жирного масла). В основном их состав близок к химическому составу орехов кедра сибирского. Отвар хвои издавна служил ценнейшим поливитаминным и противоцинготным средством, известным со времен первопроходцев Сибири и Дальнего Востока. Местное население приготавливает из орехов кедровое молоко и сливки, делает кедровое масло. Трудно придумать в данных условиях более полноценную и здоровую пищу для человека. Не менее ценна и хвоя кедрового стланика - истинный клад витамина С (его содержится в ней до 330 мг%, что в 5-6 раз больше, чем в плодах апельсина, лимона, мандарина - традиционных противоцинготных средств). Кроме того, в ней содержатся другие витамины - В1, К, каротин, макро- и микроэлементы, эфирные масла, фитонциды и другие физиологически активные вещества, ценные для организма человека и животных.

Отвар почек стланика и хвои широко применяется местным населением как отхаркивающее и противовоспалительное средство при катарах верхних дыхательных путей, при бронхитах, туберкулезе, ревматизме и других заболеваниях. Почки, хвоя применяются аналогично таковым у кедра сибирского и сосны обыкновенной (как мочегонное, отхаркивающее, дезинфицирующее при заболеваниях верхних дыхательных путей); молодые весенние побеги и луб молодых стволиков - хорошее противоцинготное средство. Орешки предохраняют от авитаминоза Bi, вызывающего болезнь бери-бери. Свежая кора - хорошее ранозаживляющее средство, вытягивающее стрелы из ран (этот "рецепт" восходит к нам из седой старины местных племен). Смола стланика, как и сибирского кедра, чудесное ранозаживляющее средство, применяемое при самых разнообразных кожных болезнях. Наконец, отвар кедровой лапки (веточек) в виде ванн широко практикуется населением при ревматизме, люмбаго и подагре. Вот далеко не полный перечень того, чем ценен для человека и животных этот неприхотливый и самый выносливый представитель кедров.

Красив кедровый лес с покровом из бадана, который стелется по каменистой почве или по скальным глыбам, сплошь покрывая их крупными кожистыми вечнозелеными листьями.

В народной фитотерапии Сибири широко применяется отвар из корневищ бадана (1 столовая ложка на 1 стакан воды по 1/2-1/4 стакана 3-4 раза в день до еды) при воспалении легких, головной боли, а также при воспалительных процессах в ротовой полости и ангине (полоскание), при различных заболеваниях женской половой сферы. Отваром промывают плохо заживающие раны, язвы и засыпают их порошком из корневищ. В тибетской медицине бадан известен как жаропонижающее средство и употребляется для лечения заболеваний легких (туберкулеза, воспаления легких), желудка и кишечника, суставного ревматизма. В ветеринарии отвар корневищ бадана находит применение при расстройствах желудочно-кишечного тракта у молодняка животных.

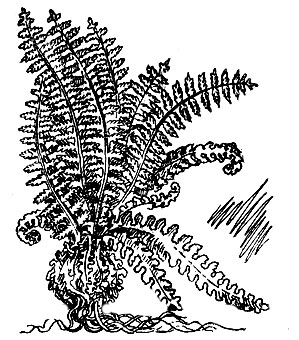

Щитовник пахучий, щитовник душистый, или каменный зверобой, - многолетнее растение с приятным запахом из семейства многоножковых, до 30 сантиметров высотой, с толстым корневищем, от которого выходит плотный пучок кожистых вечнозеленых зимующих перистых листьев с покровом из старых, засохших. Этот красивый и ценный папоротник спороносит во второй половине лета. Растет на каменистых россыпях и скалах в лесной полосе и тундре Сибири и Дальнего Востока.

Щитовник пахучий

Пищевое и популярное в народной фитотерапии Сибири лекарственное растение. В листьях щитовника пахучего содержатся флавоноиды, дубильные вещества, эфирное масло. В корневищах имеются экстрактивные вещества, в том числе филицин. Это растение под названием "каменный папоротник" издавна применялось на Камчатке как общеукрепляющее средство, а также при травмах в виде настоя, отвара или настойки из листьев (внутрь и наружно). Поскольку растение обладает кровоостанавливающим, антисептическим, антимикробным, противовоспалительным и противоглистным действием, его применяли в Сибири и применяют в настоящее время при головной боли, при болях в костях, туберкулезе легких, а также при болезнях желудка и кишечника (язвенной болезни, энтероколитах, дизентерии), при нефритах, ангине, геморрое, кровохарканье, при нарушениях менструального цикла, как хорошее ранозаживляющее и кровоостанавливающее средство при нарывах, ожогах, воспалительных процессах, при гриппе, простудных заболеваниях и отравлении ядами. В тибетской медицине щитовник используют при нарушениях обмена веществ, цинге, слабости, истощении и как противоглистное средство.

Хотя щитовник встречается сравнительно часто в Сибири, он все же не образует больших зарослей и требует охраны и тщательного изучения для применения в лечебных целях.

Пихта сибирская - очень красивое дерево из семейства сосновых, до 30 метров высотой, с пирамидальной кроной, с гладкой темно-серой нерастрескивающейся корой и мягкой, плоской с тупым концом темно-зеленой душистой хвоей. Шишки темно-зеленые, цилиндрические, прямостоячие. Образует чистые PI смешанные леса. Встречается по всей лесной зона Сибири.

В хвое и ветвях пихты содержится до 3,27 процента эфирного масла, токоферол, смолы, дубильные вещества, фитонциды, до 320 мг% аскорбиновой кислоты. Хвоя служит для получения медицинской камфоры. Из живицы пихты получен лечебный бальзам (введенный профессором Вишневским в медицину), который не уступает канадскому бальзаму, а также скипидар, широко применяемый в медицине. В народной фитотерапии настой хвои - хорошее противоцинготное средство. Отвар молодой хвои пьют при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Отвар коры принимается при шуме и боли в голове; настой веток в виде ванн - при ревматизме. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты в хвое зимой. Следует обратить внимание на рациональное использование "новогодних елок" - пихточек и елочек, которые выбрасываются после встречи Нового года. Мелко измельченные веточки с хвоей - очень важный компонент лечебных общеукрепляющих и гигиенических ванн.

Ель сибирская - дерево до 30 метров высотой и 75 сантиметров в диаметре из семейства сосновых с растрескивающейся корой, узкопирамидальной кроной и четырехгранной колючей хвоей. Шишки у ели продолговато-цилиндрические, крупные. Распространена на Севере лесной зоны европейской части страны, в лесах Сибири и Дальнего Востока. В хвое содержится значительное количество эфирного масла, дубильных веществ, до 350 мг% аскорбиновой кислоты, смолы, микроэлементы. В состав живицы входят терпентин, скипидар, канифоль, древесный уксус. В семенах находится 10-12 процентов жирного масла. Кора содержит до 14 процентов танидов. Из хвои ели можно приготовить витаминный напиток, предупреждающий цингу и усиливающий сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям среды.

Фармацевтическая промышленность выпускает сложный препарат "Пинабин", изготовляемый из еловой или сосновой хвои на персиковом масле, который назначают как мочегонное средство при мочекаменной болезни и почечных коликах.

В народной медицине настой хвои, весенних побегов и шишек ели пьют при затяжных простудных заболеваниях, делают ванны из хвои при ревматизме, а настой да молодых побегов на водке употребляют при туберкулезе. Отвар почек пьют при туберкулезе легких. Смолу переваривают со свиным жиром, добавляют для более твердой консистенции воск и полученную таким образом мазь применяют при фурункулезе. Лапки ели варят с солью и делают ванны при радикулите. Отвар молодых веток и шишек пьют при цинге, водянке, различных кожных сыпях. Кроме перечисленного, молодые шишки ели применяются в виде отваров при катарах верхних дыхательных путей и при бронхиальной и сердечной астме. Измельченной сухой и липкой смолой, собранной с коры деревьев, лечат раны и язвы. Из еловой живицы получают скипидар, причем в большем количестве, чем из сосновой.

Часто растут в пихтовых и еловых лесах плауны: баранец, плаун булавовидный, плаун-деряба, плаун-зеленица.

Баранец обыкновенный из семейства плауновых - многолетнее травянистое вечнозеленое растение до 25 сантиметров высотой с прижатыми одна к другой веточками, достигающими почти одинаковой высоты, и жесткими лоснящимися, узколанцетовидными листьями, расположенными почти кольчато, по спирали, по четыре в кольце. Растет баранец по мшистым еловым лесам, в горных и равнинных тундрах страны. В растении найдены алкалоиды, флавоноиды, сахара, белковые соединения и микроэлементы.

В нашей стране населению давно было известно свойство баранца вызывать отвращение к водке, вину, выпитым одновременно с его настоем или после приема настоя. Начиная с 1954 года этим свойством баранца стали пользоваться в медицине при лечении алкоголизма.

Как указывает академик М. Машковский в справочнике "Лекарственные средства" (М., Медицина, 1985), отвар баранца, принятый внутрь, вызывает сильную вегетативную реакцию, слюноотделение, потливость, фибрилляцию мышц, понижение артериального давления, изменение пульса, урежение дыхания, общее тягостное состояние, сильную и длительную (от 2 до 6 часов) тошноту и повторную (до 5-8 раз и более) рвоту. Тошнота усиливается при приеме алкоголя и при курении. Если многократно повторять прием алкоголя в сочетании с отваром баранца, сравнительно быстро вырабатывается условно-рефлекторное отвращение к алкоголю.

Отвар баранца. 10 г измельченной травы помещают в колбу, наливают 200 мл воды, кипятят 15 минут на слабом огне; отвар остужают, доливают водой до 200 мл, отжимают траву, фильтруют.

Отвар быстро портится, поэтому предпочтительно применять его непосредственно после приготовления. В холодильнике он может храниться не более 2 суток.

Противопоказаниями к лечению отваром баранца считаются: сахарный диабет, тиреотоксикоз, выраженный кардиосклероз, аневризма аорты, коронарная недостаточность, гипертоническая болезнь II и III стадий, бронхиальная астма, туберкулез легких с кровохарканьем, кровоточащая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, болезни печени и почек, эпилепсия, инфекционные заболевания, беременность, глаукома и другие заболевания.

Лечение баранцом проводится только по назначению врача и под его наблюдением.

В народной фитотерапии нашей страны наряду с баранцом для лечения от алкоголизма применялись ядовитые растения: чемерица белая, прострел раскрытый, копытень европейский, секуринега ветвистая, ясменник душистый; менее ядовитые: лавр благородный, любисток, полынь горькая, эфедра двухколосковая; а также практически безвредные: навозник серый (съедобный в молодом возрасте гриб), овес посевной и тимьян ползучий. Безусловно, требуются широкие и настойчивые исследования в этом направлении.

По данным профессора Н. Фруентова, в Польской Народной Республике новогаленовый препарат из травы баранца "Селагин" применялся при лечении хронической глаукомы. В виде раствора он вызывает сужение зрачка и понижение внутриглазного давления, то есть действует на глаза в общем так же, как пилокарпин. В народной фитотерапии водный отвар применяют, помимо лечения алкоголизма, при нервных расстройствах, испуге, неврастении, ревматизме, нарушении обмена веществ, туберкулезе, чешуйчатом лишае, в качестве рвотного, слабительного, противоглистного и абортивного средства.

Плаун булавовидный, ликоподий, - вечнозеленое травянистое споровое растение, имеющее длинный (до 3 метров), ползучий, вильчато-ветвящийся стебель с восходящими облиственными веточками с мелкими сидячими, линейно-виловидными листочками, расположенными густой спиралью. На верхушке восходящих ветвей летом развиваются прямостоячие ножки, оканчивающиеся чаще двумя, реже 1-4 спороносными колосками. В конце лета, в июле - августе, колоски созревают, спорангии растрескиваются и споры высыпаются. Корешки у плауна тонкие и легко вырываются из почвы. Растет он в хвойных и хвойно-широколиственных лесах страны, часто вместе с другими видами: плауном сплюснутым и плауном годичным.

Трава плауна булавовидного содержит алкалоиды, три-терпеноиды, флавоноиды. В спорах найдено жидкое, невысыхающее масло, основным компонентом которого являются триглицириды олеиновой, стеариновой, пальмитиновой, миристиновой, арахиновой кислот; помимо этого, содержится фитостерин и до 5-6 процентов протеинов.

Ранее траву плауна использовали в виде отваров как диуретическое, слабительное и рвотное средство. В виде спиртовой настойки плаун применяли при задержке мочи у детей, при катарах мочевого пузыря у взрослых. Споры плауна употребляли внутрь в виде эмульсии при болезнях мочевого пузыря, а также в виде присыпки при опрелостях у детей.

В настоящее время в медицине споры плаунов используют как противовоспалительное и подсушивающее средство в виде присыпки по-прежнему при опрелостях у детей, а также при пролежнях у взрослых, в фармацевтике - для обсыпки пилюль. Плаун входит в состав комплексного препарата "Акофит", применяемого от радикулита, люмбаго, плекситов, нейромиозитов,

В народной фитотерапии траву плауна употребляют при заболевании верхних дыхательных путей, при цистите, камнях в почках и мочевом пузыре, воспалении желудка и кишечника, циррозе печени, ревматизме, желтухе, геморрое. Наружно применяют при экземе, фурункулах, чешуйчатом лишае.

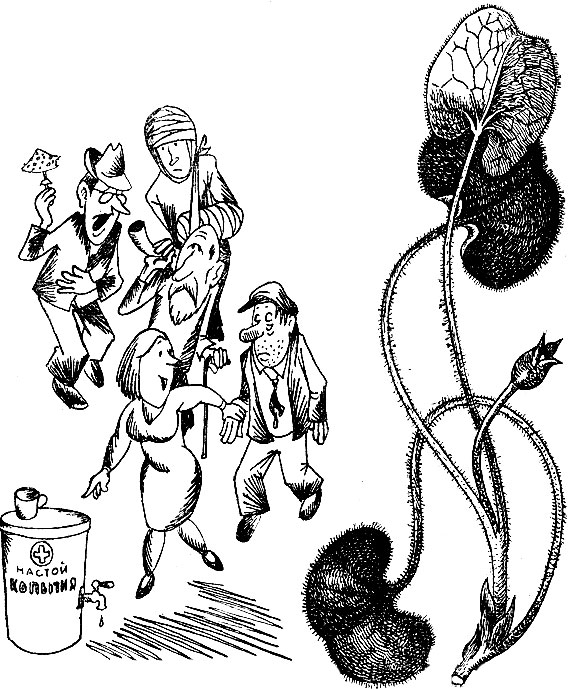

На территории нашей страны встречается очень интересное и красивое вечнозеленое растение с почковидными темно-зелеными кожистыми листьями, зимующими под снегом, - копытень европейский. Это многолетник до 10 сантиметров высотой с ползучими ветвистыми побегами, на концах которых обычно и появляются листья, а в пазухах листьев весной и летом можно видеть красивые грязно-пурпурные цветки. В стране 3 вида копытня. Копытень европейский растет в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах европейской части страны, на юге Западной Сибири, на Алтае.

Копытень европейский

В растении содержится эфирное масло и эвгенол, В листьях найдены сердечные гликозиды, а в корневищах - дубильные вещества, органические кислоты, смолы, слизь. Для лечебных целей применяются корневища, заготавливаемые весной или осенью, и листья, срываемые во время цветения. Настой листьев предложен для использования в медицине в качестве средства, усиливающего сердечную деятельность и повышающего кровяное давление. Известный фитотерапевт, кандидат медицинских наук Н. Соломченко из города Донецка, широко применяющий в своей повседневной практике лечебные растения, подчеркивает, что копытень действует как адреналин. В медицине европейских стран копытень используется как лечебное средство при мигрени, глухоте и параличе языка.

В народной отечественной фитотерапии копытень употребляется внутрь при бронхите и бронхиальной астме, как мочегонное при отеках и сердечное при стенокардии, при истерии, мигрени, для лечения алкоголизма, при отравлении ядовитыми грибами, при заболеваниях печени, желтухе, а также при желудочно-кишечных заболеваниях (гастрите, энтерите, поносах). Наружно - при чесотке и как ранозаживляющее средство. Применение его противопоказано при беременности, так как может вызвать аборт.

Это декоративное растение широко употребляется в садово-парковом хозяйстве, так как на затененных и влажных местообитаниях образует красивые куртины.

Более влажные пихтовые или еловые леса также богаты травянистой растительностью, среди которой встречаются различные виды аконита и живокости, сныть, дудник, пион уклоняющийся, чина Гмелина, скерда сибирская и молочай, а также копытень, подлесник, ясменник душистый, гравилат речной и другие. Последние два из перечисленных видов заслуживают, чтобы поговорить о них более подробно.

Ясменник из семейства мареновых насчитывает в нашей стране около 90 видов. Это однолетние и многолетние растения, иногда с одревесневающими у основания стеблями, мутовчатыми листьями и мелкими цветками в пазушных полузонтиках, образующими сложные соцветия. Из большого многообразия ясменников наибольшее распространение и интерес представляет ясменник душистый (жасминник, остуднпк, шерошница душистая, маренка запашная), произрастающий в хвойных и широколиственных лесах европейской части страны (кроме северных районов), на Алтае, в Саянах, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Многолетнее растение до 60 сантиметров высотой с четырехгранным гладким стеблем, покрытым обратнояйцевидными листьями (по 6-10 штук в мутовке). Цветки у него белые, пахучие, находятся в полузонтиках на верхушке стебля.

Ясменник душистый - ядовитое растение, в надземной части которого содержатся флавоноиды, лактон асперулозид, кумарин, смолистые вещества, органические кислоты, пепсиноподобный фермент асперулин, эфирные масла, дубильные и горькие вещества, каучук и аскорбиновая кислота. Считается, что растение обладает успокаивающим, потогонным, желчегонным и мочегонным, слабительным и антисептическим, ранозаживляющим свойствами, регулирует обменные процессы в организме и предотвращает образование песка и камней в мочевом пузыре.

Трава и корневища в народной фитотерапии применялись и применяются при болезнях сердца, печени (при желтухе, желчнокаменной болезни), желудочно-кишечных болезнях (кишечных катарах и коликах, поносах и запорах). Настой травы пили при болезнях селезенки, как мочегонное при водянке и отеках. Ванны из травы ясменника применялись при эпилепсии и как успокаивающее при различных нервных расстройствах. Наружно траву применяли при фурункулах, нарывах, опухолях, сыпях, язвах, ожогах. Отвар корневищ употребляли при бруцеллезе и как возбуждающее половую функцию средство. Траву считали болеутоляющим средством при подагре, головной и зубной боли, применяли от пьянства.

В лечебных целях находят применение и другие виды ясменника, в частности ясменник цепкий. Препараты из него предложены в качестве гипотензивного средства. В народе он употребляется в грудных и ароматических сборах при тахикардии, при заболеваниях печени, мочевого пузыря и при нервных болезнях (истерии, эпилепсии, бессоннице).

Листья и стебли широко употребляют как приправу к салатам, овощам, сладким блюдам, для отдушки сыров и при пивоварении. Встречается он в европейской части страны, в южных районах - в Причериоземье, Прикас-пии и в Средней Азии.

Гравилат из семейства розоцветных насчитывает в нашей стране около 10 видов многолетних растений с прикорневыми прерывчатоперистыми, лировидными листьями, с цветками одиночными или собранными в рыхлые щитковидные соцветия. Во влажных лесах, хвойных и лиственных, на сырых лугах, по берегам рек и озер, на болотах повсеместно в нашей стране, кроме южных европейских и восточных районов, встречается гравилат речной (вывишник, могущник большой, одолян-трава). Это многолетнее растение до 75 сантиметров высотой с красноватыми, покрытыми волосками стеблями с прикорневыми листьями на длинных черешках и колокольчатыми поникающими кремовыхми цветками, собранными по 2- 3 вместе, с толстым ползучим корневищем.

В корневищах имеется до 23 процентов дубильных веществ пирогаллового ряда, алкалоиды, красящие вещества и эфирное масло, а в молодых листьях содержится аскорбиновая кислота, до 117 мг%, и до 137 мг% каротина.

Растение считается съедобным. Молодые листья гравилата речного используются в салатах и супах, а корневища и корни - в пивоварении. В народной фитотерапии отвар корневищ употребляют как вяжущее при расстройствах желудочно-кишечной деятельности, кровотечениях, при малярии, бессоннице, мигрени, при укусах змей, для полоскания горла при ангине, при аллергии, как общеукрепляющее средство после перенесенных тяжелых заболеваний и при головной боли. Гравилат городской - хорошее пищевое и лекарственное растение, как и близкий к нему вид - гравилат аллепский, особенно широко распространенный в Сибири и на Дальнем Востоке.

Влажные хвойные леса уступают место болотам. Торфяные верховые, или сфагновые, болота бывают часто сплошь покрыты мхом сфагнумом, среди которого, особенно на микроповышениях, растут кусты багульника болотного, ягодников - клюквы, морошки, водяники, голубики, черники, брусники. Здесь же изредка встречается росянка.

Род росянка насчитывает в нашей стране 4 вида. Это очень оригинальные многолетние розеточные растения из семейства росянковых с небольшими простыми листочками, поверхность которых покрыта многочисленными железистыми клейкими волосками, за счет которых растение способно удерживать и переваривать прилипших мелких насекомых. Чаще других встречается и имеет практическое значение росянка круглолистная - многолетнее растение до 25 сантиметров высотой с распростертыми листьями с округлой листовой пластинкой до 1 сантиметра в диаметре. Цветочная стрелка у росянки одиночная (реже их бывает 2-3), на конце ее 10- 20 мелких беленьких цветков. Цветет она в июне-июле. Растет на сфагновых болотах или на сыром песке возле озер, болот, на сырых лугах. Встречается по всей стране, кроме южных районов европейской части и Средней Азии.

Росянка круглолистная

В растении содержится до одного процента гидрокси-нафтахинона плюмбагина, свыше десяти органических кислот, флавоноиды, протеолитический фермент, дубильные вещества и другие. В народной фитотерапии применялась издревле и применяется теперь и в нашей стране, и за границей как противокашлевое и отхаркивающее средство при коклюше, бронхите и других заболеваниях органов дыхания, в частности, в ранней стадии туберкулеза легких, при бронхиальной астме, ларингите, охриплости. Как болеутоляющее средство ее применяли при гастралгии, ишиасе, головной боли и боли в тазобедренном суставе. Употребляется росянка как успокаивающее и противосудорожное средство при эпилепсии, а также при атеросклерозе, глазных болезнях, в частности при ослаблении зрения. Как жаропонижающее и противовоспалительное средство она находит применение при некоторых заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Другие виды росянки - росянка средняя и росянка английская, встречающиеся в европейской части страны, используются в лечебных целях аналогично росянке круглолистной.

Сфагнум, или торфяной мох, из семейства сфагновых, - это многолетнее споровое растение, образующее светло-зеленый мягкий ковер, состоящий из огромного множества отдельных растеньиц. Очень широко распространен сфагнум в полярно-арктической, тундровой, лесотундровой и лесной зонах страны. Растет на торфяных верховых болотах, в северных лесах, где образует часто сплошной ковер на больших площадях. Растение практически не изучено, хотя заслуживает всяческого внимания, прежде всего потому, что ресурсы сырья его огромны, а физиологическое действие значительно, даже если судить по имеющимся данным химических исследований, которые свидетельствуют о том, что в нем содержится сильное противомикробное вещество сфагнол, минеральные соли и белковые вещества. Условия обитания сфагнума предопределяют наличие высокоактивных химических веществ самого различного состава, которые, безусловно, оказывают физиологически активное воздействие на организм человека. В случаях крайней необходимости (в экстремальных условиях) сфагнум может применяться как отличный перевязочный материал при гнойных ранах, так как обладает очень сильным антисептическим и противогнилостным действием.

Андромеда многолистная, или подбел дубровниколистный, болотник, подбел, чахоточная трава, пьяная трава, как называют ее в народе, - это низкий, до 40 сантиметров, вечнозеленый ветвистый кустарничек с приподнимающимися ветвями, очередными, линейно-ланцетными, беловатыми снизу, кожистыми листьями и беловато-розовыми поникающими цветками, появляющимися весной или в начале лета. Растет подбел на моховых болотах, часто вместе с багульником болотным, в хвойных лесах и тундрах. Листья и цветки содержат андромедотоксин и дубильные вещества.

Листья андромеды обладают наркотическим действием и применялись как болеутоляющее и снотворное средство при головных болях, ревматизме, как противопоносное средство и при некоторых гинекологических заболеваниях, а также при туберкулезе легких.

Если вам случится бывать на сфагновых болотах, в царстве низкорослых ельников и сосняков в пору перволетья, когда цветет багульник, остерегайтесь подолгу находиться среди зарослей одурманивающего, но привлекательного кустарника.

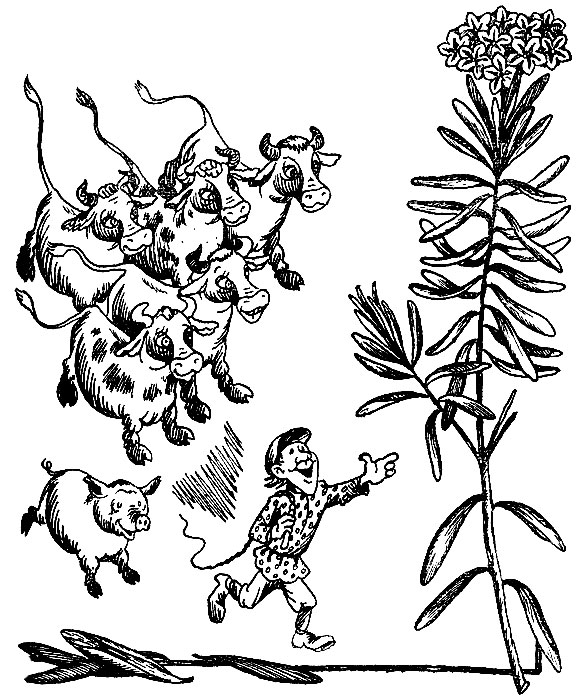

Багульник болотный, или кашкарка, - вечнозеленый кустарник из семейства вересковых, невысокий, до 120 сантиметров, душистый, с темно-серой корой. Листья у него линейно-продолговатые, кожистые, сверху темно-зеленые и блестящие, снизу - покрытые рыжеватым войлоком. Цветки мелкие, белые, собраны в кисти на верхушках ветвей. Цветет в мае-июне. Растет на торфяных болотах, в болотистых хвойных лесах, на моховых подушках, среди скал и каменных глыб преимущественно северных склонов гор. Распространен в лесной зоне страны.

Листья и цветки багульника содержат ядовитое эфирное масло, которое определяет дурманящий запах растения. Кроме того, в растении найдены гликозиды, арбутин, дубильные вещества, фитонциды, витамин С, флавоноиды и микроэлементы: марганец, медь, золото, серебро и другие. Багульник болотный - ценнейшее лечебное средство, известное в народе с древних времен. До сих пор он употреблялся при самых разнообразных заболеваниях: простуде и ревматизме, кожных болезнях и инфекциях. Но особенно высоко ценится он при болезнях легких: туберкулезе, кашле, бронхитах, а при бронхиальной астме и коклюше считается незаменимым и высокоэффективным. Применяется он при этих заболеваниях в смеси с другими растениями, в частности, с эфедрой, солодкой, крапивой, мать-и-мачехой, медуницей, первоцветом и другими. Делается настой, который принимается в теплом виде небольшими порциями. Багульник находит применение в медицине как отхаркивающее при кашле и коклюше, а также при бронхиальной астме. При коклюше рекомендуется вносить веточки багульника в помещение, где находится больной. Известно положительное действие настоя багульника при гипертонии, остром рините. Багульник считается растением сильнодействующим, поэтому дозы приема завышать не следует.

Багульник - популярное в народе средство при различных, в том числе эпидемических, болезнях домашних животных, особенно свиней. Последним добавляют отвар багульника при всех болезнях. Коровам дают при вздутии, лошадям после опоя. Наружно им лечат чесотку. Применяют при вшивости. Дымом от горящего багульника окуривают бельевые шкафы и вещи от моли, помещения и т. д. - от клопов. В этих целях можно также раскладывать свежее или сухое растение.

Сибирские формы багульника болотного изучаются в Томском медицинском институте под руководством профессора Т. Березовской. Данные исследований позволят наконец использовать огромные запасы столь ценного для медицины сырья.

Багульник-подбел встречается в лесах Дальнего Востока, широко применяется народом в лечебных целях. Листья его содержат эфирное масло, дубильные вещества. Издавна использовался шаманами в качестве наркотического, одурманивающего средства (из травы готовили "священное питье"). Дым сжигаемого растения способствовал наступлению массового гипноза, так как действует он снотворно, успокаивающе. Отвар веточек применяется в малых дозах, по данным профессора Н. Фруентова, как отхаркивающее и успокаивающее средство. Концентрированным отваром лечат кожные болезни, в частности обмывают тело, пораженное лишаями и коростами.

Мытники из семейства норичниковых, встречающиеся в самых разнообразных природных условиях: в приполярной тундре, в лесной, степной зонах и на альпийских лугах - многочисленный род (насчитывает в нашей стране 120 видов), в общем-то ядовитых, часто очень красивых растений, используемых в различных целях. Травы эти - однолетние и многолетние, часто полупаразиты, в основном с перисторассеченными или перистораздельными листьями и неправильными губчатыми цветками самой разнообразной окраски, собранными в верхушечные колосовидные соцветия.

В приполярной тундре обитают небольшие, до 20 или 30 сантиметров высотой, красивые розовоцветные мытники: мытник судетский, мытник шерстистый, мытник волосистый, мытник головчатый, зацветающие в июне-июле. В горной тундре и на альпийских лугах часто встречаются мытники мутовчатый и болотный. Некоторые из них применяются в лечебных целях, в частности, мытник болотный, распространенный практически повсеместно, вплоть до приполярной тундры. Это однолетнее растение до 60 сантиметров высотой с красноватым стеблем, перисторассеченными листьями и грязно-желтыми цветками, распускающимися в июне. Растет он на лугах и болотистых торфяниках.

Растение обладает мочегонным свойством и является эффективным средством при женских заболеваниях, действующим подобно спорынье. В народе он часто применяется как антипаразитарное и кровоостанавливающее средство. Растение ядовито.

Любуясь трудно передаваемой словами красотой альпийского луга и наблюдая растительность горной тундры, мы замечаем одну немаловажную деталь - многие альпийцы совершенно похожи или очень близки к их собратьям, растущим и цветущим в это же время на тысячи километров севернее отсюда - в приполярной тундре. И если бы мы перенеслись в тундру, то увидели бы, что цветочный ковер ее имеет много общего с альпийским.

Жесткие условия среды в Арктике, в частности очень короткий вегетационный период, равный полутора или двум месяцам, и непрерывное освещение под небольшим углом позволяют выживать лишь самым выносливым и приспособленным вечнозеленым травам, кустарничкам и кустарникам. Часто в арктической тундре ввиду долго удерживающейся низкой температуры и холодных ветров значительно запаздывает начало вегетации - все кругом серо, безжизненно. Но стоит погоде измениться - подуть теплому ветру и потеплеть, как все вокруг буквально в считанные часы преображается. Вмиг расцветают полярные мытники, раскрывая свои огромные розовато-фиолетовые соцветия, розовыми кистями радует глаз копеечник, а желтыми цветками - полярный мак. Тут и там пестреют белые точки камнеломок, дриады, или куропаточьей травы, привлекает внимание ложечница арктическая, веселят душу коричневые метелки злаков и разноцветные колоски полярных осок. Даже невыразительные до этого бескрайние заросли карликовой березки и ивы преображаются и становятся привлекательными.

Как в приполярной, так и в горной тундре широко распространены декоративные вечнозеленые многолетние растения или кустарнички со стелющимися ветвистыми стеблями, крупными одиночными цветками на безлистных стебельках белого или желтого цвета - дриады, в нашей стране их насчитывается 10 видов.

Одна из них - дриада точечная - многолетнее травянистое растение с красивыми продолговатыми, городчато-зубчатыми листьями, покрытыми точечными железками, с войлочными цветоносами и крупными, до 3 сантиметров в диаметре, белыми цветками на конце. Она широко распространена по гольцам Сибири, Камчатки, европейского Севера и в Арктике. Растение может использоваться в лечебных целях, хотя бы потому, что ее камчатский подвид содержит в надземной части до 2434 мг %, а цветки - 1800 мг% аскорбиновой кислоты, что ставит ее по содержанию этого важного витамина на одно из первых мест среди растений не только тундры, но и всех остальных. Лишь шиповник содержит большее количество витамина С. Помимо аскорбиновой кислоты, в ней имеются флавоноиды, дубильные и другие вещества.

Отвар травы использовался камчадалами как противовоспалительное и болеутоляющее средство при опухолях ног и ревматизме. Отвар листьев можно применять в качестве вяжущего средства при поносах. Пример с дриадой говорит о том, что каждое растение может быть в чем-то полезным и нужным человеку, особенно в экстремальных условиях, вот почему нужно бережно и любовно относиться ко всем растениям. Особенно это важно для растений, живущих в суровых условиях арктических и горных тундр. Здесь каждый шаг человека, каждое его мероприятие должно учитывать вопросы охраны растительного мира, и деятельность человека должна строиться с учетом эффективной охраны и воспроизводства растений - всех этих стойких и вместе о тем легко ранимых полпредов мира растений.

По всему Северу Европейского материка и на островах Северного Ледовитого океана: Новой Земле, Новосибирских, Северной Земле и других, растет в полярно-арктической тундре, на глинистых холмах и на песчаных берегах рек и морей ложечница арктическая - прославленное противоцинготное средство, спасшее многих обреченных на гибель людей.

Ложечница арктическая - двулетнее невзрачное растение с несколькими голыми раскинутыми стеблями до 40 сантиметров высотой. Прикорневые и нижние стеблевые листья у нее на черешках до 2,5 сантиметра длиной. Они округло-яйцевидные или треугольные, копыто-видные, при основании сердцевидные, слегка зубчатые, верхние стеблевые листья - продолговатые сидячие. Цветки у ложечницы мелкие, белые, собраны в щитковидное соцветие. Цветет она в июне - июле. Семена овальные, желтовато-бурые, созревают в августе - сентябре.

Трава ложечницы содержит витамин С, алкалоиды и эфирное масло с сильным едким запахом. Листья, свежие и вареные, издавна употребляются в салатах, а консервированные - в качестве приправы.

Растение обладает разнообразными лечебными свойствами, используемыми народной фитотерапией. Считается, что настой свежей травы обладает противоцинготным и противовоспалительным, мочегонным и потогонным, ранозаживляющим и регулирующим обмен веществ действием. Такой настой издавна применяли и применяют при лечении различных заболеваний: цинги, водянки, параличей, заболеваний желудка и мочевого пузыря. Запасы сырья ложечницы не имеют промышленного значения, но достаточны для применения, как в пищевых, так и в лечебных целях.

И зимою тундра, покрытая белоснежным покрывалом, не пуста. Олени "копытят" снег, добывая свой зимний корм - исландский мох, называемый еще оленьим мхом, или ягелем. Исландский мох - цетрария исландская из семейства пармелиевых - многолетний лишайник с листовидно-кустистым слоевищем до 15 сантиметров высотой различных оттенков: зеленовато-бурого, оливково-зеленого или зеленовато-серого. Он крепится к почве или к коре деревьев волосками-ризоидами. В сырую погоду слоевище мягкое, в сухую - твердое и хрупкое. Состоит лишайник из грибных нитей и микроскопических зеленых водорослей. Встречается в лесной, лесостепной, тундровой зонах страны, в высокогорьях. Растет на песчаных почвах сосновых лесов, на торфяниках и в дюнах, в высокогорной мохово-лишайниковой тундре.

Основная масса слоевища - это углеводы, главный из которых лихенин; содержатся белки, жиры, воск, камедь и пигменты, большое количество минеральных солей, цетрарин, обладающий горьким вкусом, и лишайниковые кислоты, проявляющие антибиотические свойства (усниновая, протолихстериновая, паралихестериновая и другие), а также витамин Bi2-

Издавна у народов Севера исландский мох служил отличным пищевым продуктом и широко употреблялся в случае нехватки пищи. Причем готовили его в больших количествах, долго сохраняя впрок. Для приготовления блюд его измельчали и получали густой слизистый отвар, своеобразный лишайниковый студень, хорошо усваивающийся организмом и благотворно влияющий на желудочно-кишечный тракт и пищеварение.

Кисель из исландского мха по-охотничьи. 3 стакана измельченного исландского мха, 2 стакана клюквы, 0,5 стакана сахарного песку, 1 л воды. Промытый исландский мох варить 2 часа. Отвар процедить, добавить в него сок клюквы и сахарный песок. Довести до кипения. Подавать кисель в горячем или холодном виде. В подготовленный отвар можно добавить вместо клюквы бруснику, растертую с сахаром.

Студень лесной из исландского мха. Концентрированный отвар исландского мха (1 кг мха на 1 л воды) посолить по вкусу и залить им отваренные грибы. После охлаждения подать с хреном, горчицей, перцем, уксусом.

Паста закусочная из исландского мха. 200 г исландского мха, 100 г сливочного масла, 3 г готовой горчицы, соль, перец по вкусу. Промытый мох отварить, измельчить на мясорубке, добавить сливочное масло, горчицу, соль. Все тщательно перемешать и охладить. Полученную массу использовать для бутербродов.

Отвар исландского мха возбуждает аппетит и улучшает пищеварение, усиливая выделение желудочного сока, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и применяется при поносах, восстанавливает силы после перенесенных тяжелых заболеваний. Этот отвар обладает противомикробным, ранозаживляющим, противовоспалительным и обволакивающим действием и принимается при туберкулезе легких, коклюше, бронхиальной астме и других болезнях дыхательных органов. Наружно отвар применяется для обмываний и примочек при гнойных ранах, язвах, фурункулах и ожогах.

Следует отметить, что это растение издавна использовалось в медицине при туберкулезе легких. В прошлом веке, не обнаружив сильнодействующих веществ (алкалоидов и гликозидов), врачи оставили его в покое (тоже, видимо, сочтя применение ненаучным). Вновь интерес к нему был воскрешен после открытия усниновой кислоты, обладающей сильнейшими антибиотическими свойствами (она проявляет бактериостатическое действие даже в разведении 1 : 2 000 000, а в более высокой концентрации убивает туберкулезные бактерии). В настоящее время натриевая соль усниновой кислоты применяется в медицине наружно при ожогах и гнойных ранах. В народе же исландский мох пользуется постоянным и непреходящим вниманием, и, как видим, совершенно справедливо. Это один из показательных примеров прозорливости народной мудрости и обоснованности народного опыта, часто опережающих компетентность науки.

Леса наши - кладовая нашего здоровья, его неиссякаемый родник! И мы обязаны беречь их постоянно. Ежечасно, ежеминутно заботиться о них, чтобы всегда била ключом их живящая сила, чтобы всегда цвели и благоухали питаемые ими травы. Каждый из нас должен проникнуться этим!

Защита растений как осознанная необходимость должна стать непререкаемым внутренним законом для всех нас. Иначе и быть не может. Ведь современное общество немыслимо без развития высокого уровня экологической культуры каждого его члена!

© ECOLOGYLIB.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://ecologylib.ru/ 'Зелёная планета - экология и охрана природы'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://ecologylib.ru/ 'Зелёная планета - экология и охрана природы'